तापमान के मालमे में इस साल सर्दियों के मौसम की शुरुआत फ़ीकी रही। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में भी कोई ख़ास सर्दियों की बारिश और बर्फबारी की घटना नहीं दर्ज की गयी। नतीजतन, अधिकतम तापमान सामान्य औसत से काफ़ी ऊपर रहा। साल 2008 में 21.46 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड की तुलना में दिसंबर 2022 के 21.49 डिग्री सेल्सियस के उच्चतम औसत तापमान के साथ साल 2022 को बीते 122 वर्षों के इतिहास में सबसे गर्म साल घोषित किया है।

इस बीच, पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी और वर्षा के कुछ अच्छे दौरों के साथ, जनवरी की शुरुआत अच्छी रही। इससे गंगा के मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव भी चली। लेकिन, फरवरी ने दिसंबर के समान मार्ग का अनुसरण किया, जिसने इसे फिर से रिकॉर्ड सूची में शामिल किया।

| Month | Actual Temperature | Normal Temperature | Anomaly |

| December | 27.32°C | 26.53°C | 0.79°C |

| January | 25.79°C | 25.60°C | 0.19°C |

| February | 29.54°C | 27.80°C | 1.73°C |

सामान्य अधिकतम तापमान से ऊपर चल रहे तापमान के चलन का श्रेय देश में लगातार चार महीनों से कम दर्ज की जा रही वर्षा को दिया जा सकता है। सर्दियों की बारिश काफ़ी हद तक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में नहीं हो रही है। बंगाल की दक्षिण खाड़ी में कुछ कम दबाव वाले क्षेत्रों के बनने के कारण दक्षिण प्रायद्वीप में कुछ बारिश दर्ज की जा रही है, लेकिन उनका प्रभाव केवल दक्षिणी भागों तक ही सीमित था। देश भर की वर्षा के आंकड़े निम्नलिखित है:

| Months | Actual Rainfall | Normal Rainfall | Departure from Normal | |

| November | 18.7 mm | 29.7 mm | -37% | |

| December | 13.6 mm | 15.4 mm | -12% | |

| January | 14.8 mm | 17.1 mm | -13% | |

| February | 7.1 mm | 21.8 mm | -68% | |

प्रमुख सर्दियों के महीनों के दौरान देशव्यापी कमी में प्रमुख योगदान मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत से आया। दिसंबर से फरवरी तक दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक कमी रही थी। हालांकि, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में थोड़े अच्छे समय के कारण जनवरी में कुछ राहत मिली।

| Months | Northwest India | Central India | ||||

| Actual | Normal | Departure | Actual | Normal | Departure | |

| December | 3.2 mm | 18.1 mm | -82% | 1.2 mm | 4.9 mm | -76% |

| January | 43.4 mm | 33.8 mm | 28% | 1.9 mm | 7.4 mm | -75% |

| February | 10.9 mm | 43 mm | -75% | 0 mm | 7.2 mm | -99% |

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, तापमान और वर्षा में विसंगति मौसम के पैटर्न में बदलाव का परिणाम है। इस सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता और आवृत्ति कम रही है। पश्चिमी विक्षोभ मौसम की गतिविधियों को चलाने और उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के आस-पास के क्षेत्रों में सर्दियाँ लाने के लिए जाना जाता है। हालांकि जनवरी में अच्छी संख्या में सक्रिय डब्ल्यूडी (पश्चिमी विक्षोभ) देखे गए, लेकिन वे भारत-गंगा के मैदानी इलाकों के मौसम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके।

नवंबर: नवंबर के मध्य तक, पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ (डब्ल्यूडी) की तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा, बादलों के ये बैंड निचले अक्षांशों में भी चलना शुरू कर देते हैं, जिससे वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। इस महीने को बदलाव के महीने के रूप में भी जाना जाता है, जिससे सर्दियां शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर महीने के अंत तक, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालयी राज्यों के ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी हिमपात और बारिश के एक या दो दौर रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन नवंबर 2022 के दौरान ऐसा नहीं हुआ ।

5 डब्ल्यूडी (पश्चिमी विक्षोभ) पश्चिमी हिमालय में चले, इनमें से 2 डब्ल्यूडी (2-5 और 6-9 नवंबर) के कारण पहाड़ी राज्यों और आसपास की तलहटी में बिखरी हुए या अलग छिटपुट बारिश या बर्फबारी हुई। बाक़ी 3 डब्ल्यूडी कमज़ोर थे (13-15, 18-21 और 22-24 नवंबर) और उन्होंने इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया।

दिसंबर: दिसंबर की शुरुआत गर्म नोट पर हुई, बिना बारिश और बर्फबारी के, सर्दियों की ठंड पूरे उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों और मध्य भारत के आस-पास के हिस्सों से दूर रही। महीने में सात डब्ल्यूडी देखे गए, इनमें से केवल 1 डब्ल्यूडी (28-30 दिसंबर) के कारण पश्चिमी हिमालय और आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश या बर्फबारी हुई। हालाँकि, शेष 6 डब्ल्यूडी कमज़ोर थे और उन्होंने इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं किया।

जनवरी: जनवरी की शुरुआत धमाकेदार रही, जिसमें मध्यरही से सक्रिय तीव्रता के कई डब्ल्यूडी नियमित अंतराल पर दिखाई दिये हैं। इसके साथ, उत्तर पश्चिम भारत, विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों, में व्यापक वर्षा और हिमपात दर्ज किया गया। नतीजतन, इस क्षेत्र में 28% अधिक बारिश हुई। हालांकि, बंगाल की खाड़ी में किसी भी मौसम प्रणाली की कम तीव्रता के साथ, वर्षा मध्य भारत के आस-पास के हिस्सों को कवर नहीं कर सकी जो बारिश की कमी झेलते रहे।

जनवरी के दौरान, कुल 7 डब्ल्यूडी उत्तर भारतीय क्षेत्र में चले । इनमें से 4 डब्ल्यूडी (11-14 जनवरी, 18-21 जनवरी, 23-27 जनवरी और 27-30 जनवरी) के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र (डब्ल्यूएचआर) में बारिश या बर्फबारी हुई और आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। वास्तव में, पिछले दो डब्ल्यूडी (23-27 जनवरी और 27-30 जनवरी) सक्रिय थे, जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में अलग-अलग भारी वर्षा और कही-कही, छिटपुट ओलावृष्टि हुई।

इस बीच अन्य 3 डब्ल्यूडी (1-3, 3-5, 5-10 जनवरी) कमज़ोर थे और क्षेत्र की ऊंची पहुंच पर अलग-अलग बहुत हल्की बर्फ को छोड़कर, इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना चले गए।

इन डब्ल्यूडी के पारित होने के बाद बर्फ से ढके हिमालय से सर्द हवाएं चलीं, जिससे भारत के उत्तरी और मध्य भागों में 1-9 जनवरी और 14-18 जनवरी 2023 के दौरान गंभीर ठण्ड की लहर की स्थिति पैदा हो गई।

फरवरी: इस महीने ने दिसंबर की तरह के पैटर्न का पालन किया, जब एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ हुए थे, जो उत्तर पश्चिम भारत में किसी भी वर्षा को देने के लिए महत्वपूर्ण भी थे। वास्तव में, त्वरित बार-बार डब्ल्यूडी के आगमन ने हिमालय से आने वाली सर्द उत्तरी हवाओं को इस क्षेत्र में पहुंचने से रोक दिया। नतीजतन, अधिकतम तापमान में वृद्धि जारी है और सामान्य औसत से काफ़ी ऊपर हैं।

वैज्ञानिकों और मौसम विज्ञानियों के बीच इस बात पर सहमति है कि यह जलवायु परिवर्तन का युग है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, एशिया में अत्यधिक गर्मी की लहरों की घटनाओं में बहुत वृद्धि होने की संभावना है। अनुमानों से पता चलता है कि भारत सहित दक्षिण एशिया का एक बड़ा हिस्सा भविष्य में गर्मी के तनाव की स्थिति का अनुभव करेगा। यह तो लगभग तय है कि ठंड के दिन और रात कम हो जाएंगे।

पश्चिमी विक्षोभ (डब्ल्यूडी) की बदलती गतिशीलता

डब्ल्यूडी मुख्य रूप से पश्चिम में उत्पन्न होने वाली, और उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट में ऊपरी वायुमंडल में यात्रा करने, और सर्दियों के समय में भारतीय उप-महाद्वीप में आने वाली गड़बड़ी या विक्षोभ हैं। उनकी आवृत्ति दिसंबर से फरवरी के दौरान 4-5 प्रति माह की औसत संख्या के साथ चरम पर होती है। अपनी यात्रा और विकास के क्रम में, वे अटलांटिक भूमध्य सागर से बहुत अधिक नमी और सिफ़त ग्रहण करते हैं। जब ये विक्षोभ भारत में यात्रा करते हैं, तो वे मध्य क्षोभमंडलीय निम्न में विलीन हो जाते हैं जो भारतीय पश्चिमी तट पर मौजूद होते हैं और अधिक तीव्र हो जाते हैं। इसके साथ, इसने अपने रास्ते में जो नमी पकड़ी है उसके अलावा यह अरब सागर से और अधिक नमी प्राप्त करता है । वर्षा तंत्र बनाने में हिमालय के साथ डब्ल्यूडी के मेल-जोल की ओरोग्राफिक नियंत्रण (जब पर्वत श्रृंखला से ऊपर बहते हुए नम हवा उठ जाती है) में एक बड़ी भूमिका होती है।

हालाँकि, वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि ने इन गड़बड़ीयों या विक्षोभ की गतिशीलता को बदल दिया है। पश्चिमी हिमालय की स्थलाकृति के साथ डब्ल्यूडी की परस्पर क्रिया (मेल-जोल) वर्षण के स्थानिक और ऊर्ध्वाधर वितरण को निर्धारित करती है। इसलिए, जलवायु परिवर्तन की भूमिका और डब्ल्यूडी पर इसके प्रभाव को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

“इस बदलती दुनिया में, डब्ल्यूडी विशिष्ट संरचनात्मक और गतिशील परिवर्तन दिखा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साथ, अधिक संवहन और गर्मी आने के कारण डब्ल्यूडी हल्के हो रहे हैं। इसके साथ ही वे ऊपरी वायुमंडल में ट्रैकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा, वे और अधिक गतिशील भी हो गए हैं। हाल ही में, यह देखा गया है कि सभी डब्ल्यूडी अवक्षेपित नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे दिन होते हैं जब उनके गुजरने के दौरान वर्षा नहीं होती है और विरोधाभासी रूप से ऐसे गैर-डब्ल्यूडी दिन होते हैं जब उत्तर भारत में अच्छी मात्रा में वर्षा देखी जाती है,” भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान के निदेशक डॉ एपी डिमरी ने कहा।

डॉ डिमरी ने आगे कहा, “उत्तरी अटलांटिक ऑसिलेशन (एनएओ) का दक्षिणी प्रस्ताव उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट को और दक्षिण की ओर धकेलता है, जिससे डब्ल्यूडी की अधिक संख्या की संभावना बढ़ जाती है। अगर उल्टा होता है, तो डब्लूडी की संख्या कम होगी। वार्मिंग परिदृश्य में, अधिक स्थिर वातावरण और वैश्विक टेलीकनेक्शन होगा, जिससे डब्ल्यूडी कमज़ोर हो जाएंगे।”

“ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक क्षेत्र में सामान्य से ऊपर तापमान चिंता का एक प्रमुख कारण है क्योंकि यह सीधे एशिया क्षेत्र को प्रभावित करने वाले परिसंचरणों को प्रभावित करता है। आर्कटिक क्षेत्र में वार्मिंग हवा को ऊपर की ओर धकेलती है जिससे कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है, जो उप-ध्रुवीय क्षेत्र में परिसंचरण को आकर्षित करता है। इस मौसम में ऐसा ही हुआ है। तीव्र आर्कटिक हीटवेव ने पश्चिमी विक्षोभ सहित मौसम प्रणालियों को उत्तर की ओर खींच लिया, जिससे वे उच्च अक्षांशों में यात्रा कर रहे थे और इस प्रकार, यह भारत के मौसम को प्रभावित नहीं कर सके थे,” महेश पलावत, उपाध्यक्ष – मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, स्काईमेट वेदर ने कहा।

शोध के अनुसार, चूंकि ध्रुवीय प्रवर्धन का मतलब है कि उच्च अक्षांश समग्र रूप से उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक तेज़ी से गर्म होंगे, अक्षांशीय तापमान प्रवणता कम हो जाएगी, जिसका डब्ल्यूडी से कुल शीतकालीन हिमपात पर प्रभाव पड़ना चाहिए।

ध्रुवीय प्रवर्धन वह परिघटना है जिसमें नेट विकिरण संतुलन में कोई भी परिवर्तन (उदाहरण के लिए ग्रीनहाउस गैस सघनता) ग्रहीय औसत की तुलना में ध्रुवों के निकट तापमान में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न करता है।

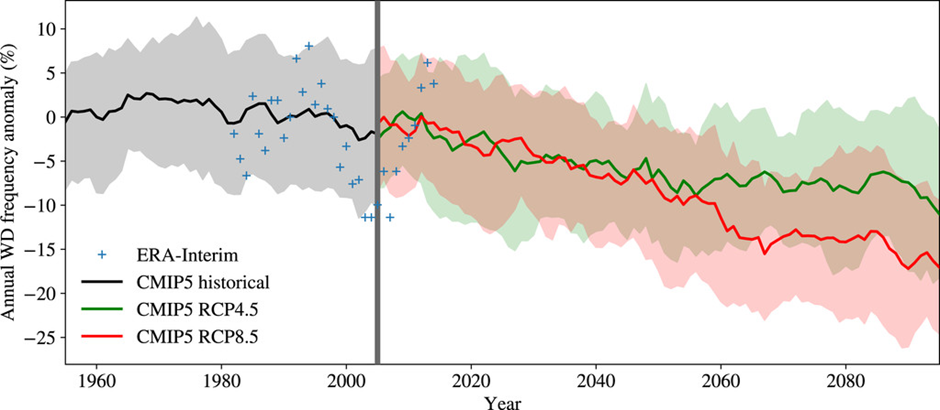

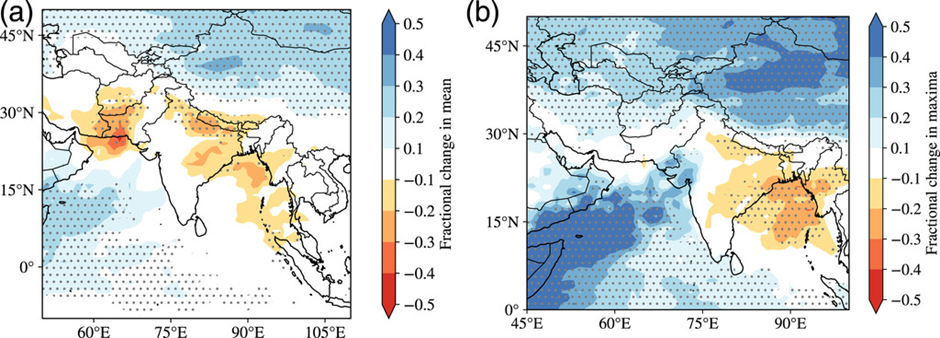

एक अन्य अध्ययन के अनुसार, यह स्पष्ट है कि डब्लूडी की आवृत्ति, डब्लूडी की तीव्रता, या डब्लूडी से जुड़ी नमी के प्रवाह में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन क्षेत्र की वर्षा जलवायु विज्ञान और चरम दोनों को प्रभावित करेगा। भविष्य के दो जलवायु परिदृश्य, RCP4.5 और RCP8.5, बहु-मॉडल माध्य और मॉडल इंटरक्वेर्टाइल रेंज दोनों में, इक्कीसवीं सदी में डब्लूडी में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुमान लगाते हैं। 2100 तक, RCP4.5 और RCP8.5 के लिए वार्षिक डब्लूडी आवृत्ति में अनुमानित गिरावट क्रमशः 6 और 9 वर्ष-1 है।

एक प्रतिनिधि एकाग्रता/सांद्रता मार्ग (आरसीपी) आईपीसीसी द्वारा अपनाया गया एक ग्रीनहाउस गैस सांद्रता (उत्सर्जन नहीं) प्रक्षेपवक्र है। रास्ते विभिन्न जलवायु भविष्य के परिदृश्यों का वर्णन करते हैं, जिनमें से सभी को आने वाले वर्षों में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) की मात्रा के आधार पर संभव माना जाता है। आरसीपी 4.5 परिदृश्य को मध्यम परिदृश्य के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें उत्सर्जन 2040 के आसपास चरम पर होता है और फिर घटता है। आरसीपी 8.5 उच्चतम बेसलाइन उत्सर्जन परिदृश्य है जिसमें इक्कीसवीं सदी के दौरान उत्सर्जन में वृद्धि जारी रहेगी।

उपरोक्त आंकड़ा दर्शाता है कि सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक प्रभाव के साथ भविष्य के सभी जलवायु परिदृश्यों में पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति में भारी गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। भविष्य के सभी प्रयोग (आरसीपी2.6, आरसीपी4.5, आरसीपी6.0, आरसीपी8.5) वार्षिक डब्लूडी आवृत्ति में गिरावट दिखाते हैं, अधिक चरम आरसीपी में मज़बूत विकिरणकारी बल के साथ बढ़ती मात्रा का।

हम देख सकते हैं कि उत्तरी भारत और पाकिस्तान में सर्दियों की वर्षा गिरने वाली डब्लूडी गतिविधि के कारण आने वाली सदी में कम होने का अनुमान है क्योंकि वे इस क्षेत्र में अधिकांश सर्दियों की वर्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं। वास्तव में, पाकिस्तान और उत्तरी भारत में औसत सर्दियों की वर्षा में गिरावट (लगभग 10% -20%) होने की उम्मीद है।

ला नीना की समुद्री घटना को धता बनाती ग्लोबल वार्मिंग

ला नीना को एक समुद्री-वायुमंडलीय घटना, एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें समुद्र के तल से ठंडे पानी के ऊपर उठने के कारण भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में पानी का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। ला नीना में व्यापार हवाओं की दिशा और वेग को बदलने की क्षमता है, जो भारत में सर्दियों के मौसम को ट्रिगर करती है।

विश्व में ला नीना के रहने की स्थिति लंबे समय तक बनी रही, जो वर्तमान में अपने तीसरे वर्ष में है। उत्तरी गोलार्ध में लगातार तीन ला नीना की घटनाएं एक अपेक्षाकृत दुर्लभ घटना है और इसे ‘ट्रिपल डिप’ ला नीना के रूप में जाना जाता है।

ला नीना का उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश से संबंध है। एल नीनो के विपरीत, इसका मौसमी विशेषताओं के साथ मज़बूत संबंध शायद ना हो लेकिन मौसमी प्रदर्शन के लिए परिणामी रहता है। हालांकि ला नीना के व्यवहार पैटर्न के लिए कोई नियम पुस्तिका नहीं है, सर्दियों की बारिश के प्रदर्शन की उम्मीद निम्न आधार पर की जाती है:

· उत्तर भारत में सर्दी के मौसम की वर्षा सामान्य से कम

· पश्चिमी हिमालय पर सामान्य से कम हिमपात

· मैदानी इलाकों में सर्दियों के तापमान का सामान्य से कम होना

· उत्तर भारत में दीर्घकालीन शीत ऋतु (विस्तारित सर्दियाँ)

हालांकि, इस मौसम में हमने जो देखा वह काफ़ी हैरान करने वाला था। ला नीना के बने रहने के बावजूद, 2021 और 2022 को रिकॉर्ड गर्म वर्षों में सूचीबद्ध किया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार, पिछले आठ साल (2015-2022) विश्व स्तर के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म थे, जो लगातार बढ़ती ग्रीनहाउस गैस सांद्रता और संचित गर्मी से प्रेरित थे। वैज्ञानिकों के अनुसार, ला नीना के नेतृत्व में शीतलन प्रभाव संक्षिप्त था और यह हमारे वातावरण में गर्मी-फँसाने वाली ग्रीनहाउस गैसों के रिकॉर्ड स्तर के कारण होने वाली दीर्घकालिक वार्मिंग प्रवृत्ति को उलटने में सक्षम नहीं था।

“ला नीना एक जलवायु पैटर्न है जो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में सामान्य-से-ठंडे समुद्री सतह के तापमान से चिह्नित होता है जो वैश्विक तापमान को दबा देता है। हालाँकि, ग्लोबल वार्मिंग और बदलती जलवायु परिस्थितियाँ एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जो इन ईइनएसओ स्थितियों द्वारा अस्थायी रूप से नियंत्रित की जा सकती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकती हैं। ज़ाहिर तौर पर, सभी प्राकृतिक रूप से होने वाली जलवायु घटनाएं जैसे एल नीनो/ला नीना/आईओडी अब अधिक शक्तिशाली मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन की छाया में होती हैं। 2020-2022 का ला नीना कूलिंग पर्याप्त नहीं था और वर्ष अभी भी रिकॉर्ड पर सबसे गर्म में सूचीबद्ध हैं,” जी पी शर्मा, अध्यक्ष – मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, स्काईमेट वेदर ने कहा।